顎関節症は睡眠や歯ぎしりと関係がある?子どもの頃から予防するポイント

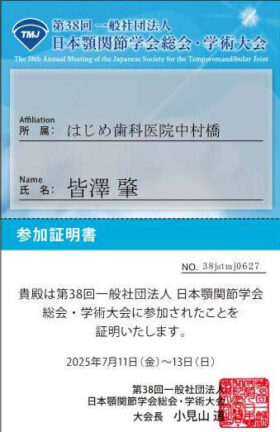

このたび、第38回日本顎関節学会総会・学術大会のオンデマンド配信を聴講しました。

今回の学会では、顎関節症と睡眠、ブラキシズム(歯ぎしりや噛みしめ)、呼吸障害の関係について最新の知見が共有されました。

■顎関節症と睡眠・ブラキシズムの関係

1. 睡眠の質が低下すると、顎関節症が4倍起こりやすくなる

→ よく眠れないことが「あごの痛み」の大きな原因になります。

2. 睡眠時の歯ぎしりや噛みしめ(ブラキシズム)で、あごの周りの筋肉に痛みが出やすい

→ 寝ている間の歯ぎしりがあごの負担につながります。

3. 起きているときの噛みしめ癖も、顎関節症を悪化させる

→ 昼間の習慣も注意が必要です。

4. 顎関節症の人は「睡眠時無呼吸症候群」が2.6倍多く、逆に無呼吸症候群の人は顎関節症が2倍多い

→ あごのトラブルと呼吸障害は深く関連しています。

5. 起きている時の歯ぎしりでは2.5倍、寝ている時の歯ぎしりでは2倍、顎関節症になりやすい

→ 生活習慣としての噛みしめ対策が大切です。

6. 睡眠障害があると痛みに敏感になりやすい

→ 不眠や浅い眠りが痛みの悪化につながります。

7. 睡眠時の歯ぎしりには、胃酸の逆流を和らげるなど「体を守る役割」もある

→ 歯ぎしりは悪い面だけでなく、体を守る一面もあります。

■小児期からの口腔機能の発達について

『小児期・思春期における顎関節と口腔機能』では、顎関節を健康に保つためには小さい頃からの正しい口腔機能の発達が大切だと強調されていました。

ここでいう「理想的な口腔機能の発達」とは、 鼻呼吸、正しい舌の位置、しっかり噛む力、正しい嚥下(飲み込み方) などを身につけることを意味します。これらは大人になってから改善するのは難しく、幼少期からの習慣が将来の顎や歯並びの健康に直結します。

■まとめ

顎関節症は「眠り」「歯ぎしり」「呼吸」と深く関わっており、日常生活の習慣改善が予防につながります。また、子どもの頃から正しいお口の使い方を育むことが、将来の健康なあごの発育に欠かせません。

「あごが痛い」「口が開けにくい」「音がする」などの症状が気になる方は、どうぞお気軽にはじめ歯科医院 中村橋にご相談ください。

練馬区 口腔外科専門医

はじめ歯科医院 中村橋