神経を取った歯がまた痛む?根管治療と根管充填の違いと再発を防ぐ方法

― 根管治療は、再感染を防ぐための“根管充填”が鍵。歯を守るための正しい工程を解説します。 ―

はじめ歯科医院 中村橋では、根管治療を行うために、常に学びと技術向上を重ねています。

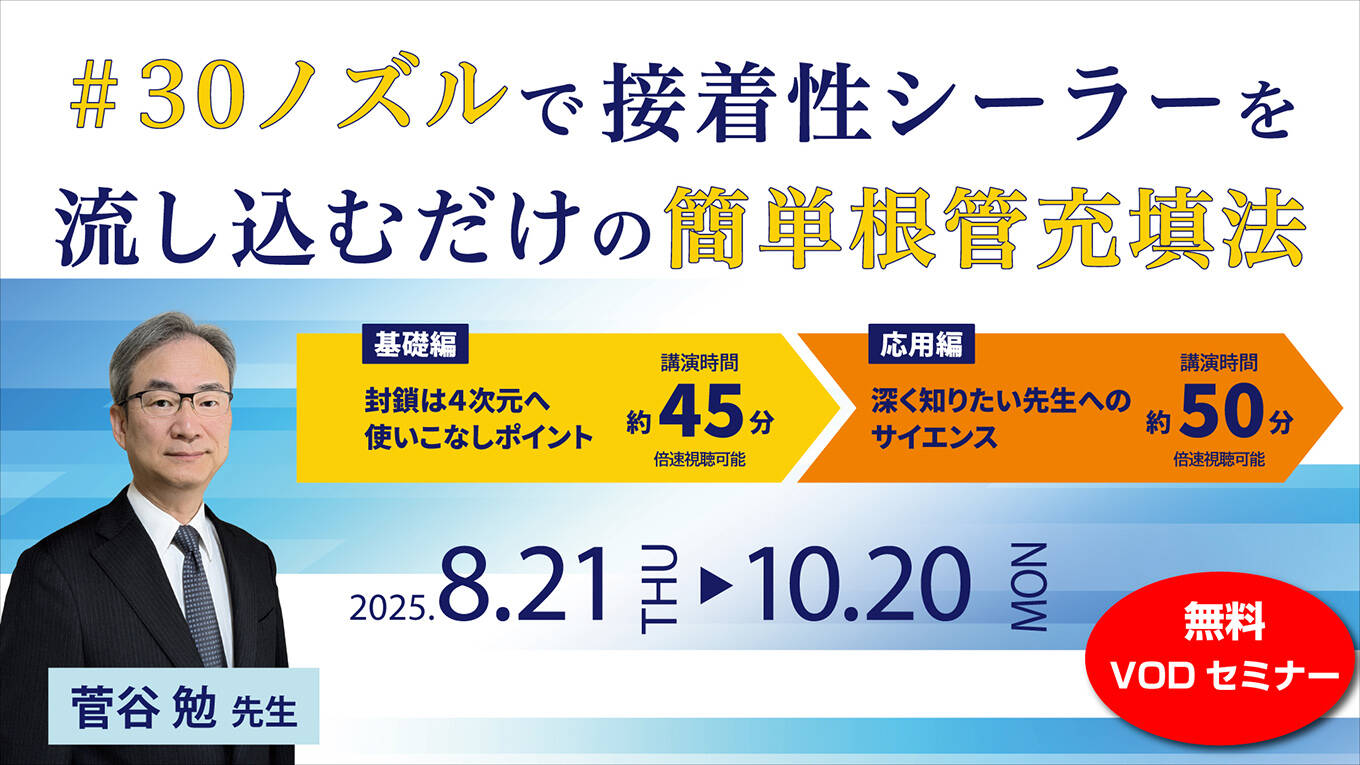

このたび「#30ノズルで接着性シーラーを流し込むだけの簡単根管充填法」というWebセミナーを受講し、根管治療の最終ステップである根管充填について理解を深めました。

目次

根管治療とは?

歯の中には「神経(歯髄)」が通っています。

むし歯や細菌感染が進むと、この神経に炎症が起こり、痛みや腫れを引き起こします。

その際に行うのが根管治療(こんかんちりょう)です。

根管治療では、歯の内部にある感染した神経や細菌を取り除き、根の中を丁寧に清掃・消毒します。

そのうえで、再び細菌が侵入しないように密閉する工程――それが根管充填(こんかんじゅうてん)です。

つまり、

・根管治療 → 清掃と消毒

・根管充填 → 最終的な密閉

この2つがセットで、初めて「根の治療が完了」します。

根管充填の目的

根管充填の主な目的は2つあります。

1.根の中に残ったわずかな細菌が増殖しないよう、すき間を作らないこと

2.根の先端から細菌が外へ漏れ出ないよう、しっかりと封鎖すること

これにより、再感染を防ぎ、歯の寿命を延ばすことができます。

もし充填が不十分だと、治療後に再び痛みや腫れが生じる原因になることがあります。

接着性シーラーによる根管充填

今回のセミナーで学んだのは、「接着性シーラー」を使用した根管充填法です。

従来の根管充填では、根の中に薬剤(シーラー)とゴムのような材料(ガッタパーチャ)を詰める方法が一般的でした。

しかし、歯の内部には細かなすき間や分岐があり、完全に密閉するのが難しいという課題がありました。

接着性シーラーは、根管内壁に強く密着する性質を持ち、細菌が入り込むスペースを作らずに短時間で充填できるのが特長です。

さらに、歯周組織にも安全で、治療後の予後(経過)が安定しやすい点も大きなメリットです。

当院でもこの接着性シーラーを使用し、治療の精度と安心性を高めています。

どんなときに根管治療が必要?

次のような症状があるときは、根管治療と根管充填が必要になることがあります。

・冷たいもの・熱いものがしみる

・噛むと痛みがある

・歯ぐきが腫れたり、膿が出る

・神経を取った歯が再び痛み出した

これらは歯の内部に細菌が入り、神経や根の先端に炎症が起こっているサインです。

放置すると歯を抜かなければならない場合もありますが、根管治療で感染を取り除き、根管充填で密閉することで歯を残せる可能性が高くなります。

根管治療で外科的処置が必要な場合も

感染が深く進行し、通常の根管治療では十分に対応できない場合には、歯根端切除術(根の先端部分を取り除く手術)を行うこともあります。

しかし、多くのケースでは、適切な根管治療と根管充填で歯を抜かずに保存できます。

根管治療は、まさに「歯を守るための最後の砦」です。

よくある質問(Q&A)

Q1. 根管治療と根管充填はどう違うのですか?

A. 根管治療は歯の神経や感染を取り除く処置、根管充填はきれいにした根の中を密閉して再感染を防ぐ最終工程です。

Q2. 神経を取った歯が痛むのはなぜですか?

A. 根の中に細菌が残っている場合や、充填部分にすき間があると再感染が起きることがあります。

Q3. 根管治療は何回くらい通う必要がありますか?

A. 歯の状態によりますが、1~3回程度で完了することが多いです。炎症が強い場合はもう少し回数がかかることもあります。

はじめ歯科医院 中村橋の強み

当院では、根管治療・根管充填を得意としています。

その理由は以下の通りです。

1.マイクロスコープによる処置

肉眼では見えない根の分岐や細部まで確認でき、取り残しや封鎖漏れを防ぎます。

2.接着性シーラーの使用による高い密閉性

再感染を防ぎ、治療後の安定した経過が期待できます。

3.口腔外科専門医による解剖学的な理解

院長は口腔外科専門医として、顎や神経、根尖周囲の構造を熟知しています。

その知識をもとに、根管形態や周囲組織を考慮した安全で確実な治療を行っています。

まとめ

根管充填は、歯の根の治療を完成させるための最終工程です。

清掃・消毒した根の中をすき間なく密閉することで、再感染を防ぎ、歯を長持ちさせることができます。

はじめ歯科医院 中村橋では、接着性シーラーを用いた確実な根管充填を行い、

一人ひとりの歯をできるだけ長く健康に保つための治療を行っています。

「神経を取った歯が痛い」「治療したはずの歯が腫れた」などの症状がある方は、早めにご相談ください。

👉 詳しくはこちら:根管治療について

練馬区 口腔外科専門医

はじめ歯科医院 中村橋